野沢温泉街に点在している十三の外湯は、村の人たちの共有財産。

江戸時代から湯仲間という制度によって守られてきました。日常の管理がきちんとなされ、温泉はいつも清潔。毎日使う村人たちも、訪れたゲストの人たちも気持ちよく使えます。各外湯には村人とゲストの人たちのほのぼのとしたあたたかなふれあいがあります。

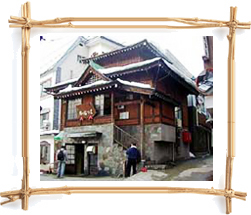

大湯(おおゆ)

野沢温泉のシンボルともいえる大湯は、温泉街の中心にあり、江戸時代の趣を現在に伝える美しい湯屋が目を引きます。

開湯については詳かでないが、地元では惣湯と呼びならしてきたといわれています。惣というのは中世以来の農民による村落共同体のこと。湯を中心として、村民たちが一致団結したさまがうかがえるようです。泉質は単純硫黄泉。胃腸病・リウマチ・婦人病・中風に効果的。あたたまる湯で、飲用にも良いと言われています。

河原湯(かわはらゆ)

大湯から少し下がったところにあり、昔は渓流に沿った凹地河原にあったところからなずけられました。皮膚病に効き、温度は高く朝湯に良い夏場に人気です。泉質は、含石膏-食塩・硫黄泉

秋葉の湯(あきはのゆ)

唱歌が奏でられるのどかな公園、おぼろ月夜の館-斑山文庫の上にあります。

泉質は含芒硝-石膏・硫黄泉で効能は、泉の麻釜とほぼ同じ

麻釜の湯(あさがまのゆ)

麻釜通りにあり、麻釜から源泉をひいた共同浴場です。

泉質は、泉質は含芒硝-石膏・硫黄泉で痔核、糖尿病・リウマチ・中風・神経痛などによく効くと言われています。

上寺の湯(かみてらゆ)

真湯から坂を下ったところにあり、ここは歴史の古い湯。麻釜より引湯した浴場で泉質は、含石膏-食塩・硫黄泉。

特に切傷、火傷<、おできあとによく効くといわれ他にも痔核、糖尿病など麻釜と同じ効能を持っています。

熊の手洗湯 (くまのてあらゆ)

熊が発見したという古い湯。昔は伝説に因で手洗湯、後に照湯、寺湯ともよばれていました。

泉質は含石膏-食塩・硫黄泉。火傷・切傷に効果的。

松葉の湯 (まつばのゆ)

松葉民宿の中心部にあり、昔矢場があったところ。的場がなまって松葉になったと言われています。泉質は含石膏・食塩・硫黄泉で効能は麻釜と同じ。

中尾の湯 (なかおのゆ)

共同浴場の中で、一番大きい木造湯屋建築。源泉は、麻釜でそこから引湯されています。泉質は、含石膏-食塩・硫黄泉。皮膚病・リュウマチ・婦人病・鉛・水銀中毒によく効くと言われています

新田の湯 (しんでんのゆ)

幕末に開拓されたころで、西ノ神宮の裏手にあります。

泉質は、含芒硝-石膏・硫黄泉で、源泉の麻釜と同じく痔核、糖尿病、リウマチ、などに効果的。比較的新しい湯とされています。

真湯 (しんゆ)

温泉街の北、つつじ山公園の入口にある共同浴場です。泉質は単純硫黄泉。

痔疾など、あたためるとよい病によく効くと言われています。

滝の湯 (たきのゆ)

麻釜の源泉の少し上にあり、木造のこじんまりとした建物。

源泉は78度と高温です。泉質は含石膏-食塩・硫黄泉で重病後の回復期などに効果的。

横落の湯 (よこちのゆ)

民宿組合案内所の地下にある湯。麻釜から引湯しているので、効能は、麻釜にほぼ同じ。皮膚病には特によく効くと言われ、多くの人々に親しまれています。泉質は、含石膏-食塩・硫黄泉。

十王堂の湯 (じゅうおうどうのゆ)

斑山文庫の下、閻魔堂の前に建つ二階建ての浴場。麻釜と湯ノ宮から引湯している。

効能はほぼ大湯と同じ。泉質は含石膏・食塩・硫黄泉です。